你是否经历过这样的时刻:前一秒还沉浸在会议成功的喜悦中,下一秒却因为一封邮件陷入自我怀疑?据《2023国民心理健康蓝皮书》显示,76%的都市人群每周至少经历3次“情绪过山车”,而持续的情绪波动会使工作效率下降40%(中国心理学会数据),这些看不见的“情绪波浪”正成为现代人的隐形健康杀手,如何在心灵驿站中锚定自我?我们需要科学认知情绪的本质,而非简单贴上“矫情”或“脆弱”的标签。

第一章:情绪波浪从何而来?——认识你的生物性警报系统

神经科学研究证实,情绪波动是大脑边缘系统对环境的即时反馈,杏仁核会在0.1秒内对威胁做出反应(Nature Human Behaviour,2024),但前额叶皮层需要6秒才能启动理性调控,这种生理延迟解释了为何我们常被情绪“突袭”。

察觉信号:记录一天中情绪波动的3个高峰期(例如晨起、午后3点、睡前)

6秒法则:当强烈情绪来袭时,默念“1-2-3-4-5-6”拖延反应时间(斯坦福大学情绪调节实验室验证有效性)

第二章:当情绪变成“天气预报”——建立你的心理预警机制

情绪如同天气,既有规律可循又存在突变,哈佛医学院2024年研究指出,结合生理指标(如心率变异性)和情境分析的预警模型,可提前2小时预测75%的情绪波动事件。

三步构建个人预警系统:

| 预警层级 | 识别标志 | 应对策略 |

|----------|----------|----------|

| 蓝色(轻度) | 手指紧绷、语速加快 | 深呼吸10次 |

| 黄色(中度) | 胃部不适、反复回忆负面事件 | 15分钟正念冥想 |

| 红色(重度) | 视野狭窄、颤抖 | 立即离开场景并寻求专业支持 |

第三章:在数字时代建造心灵驿站——隔离信息过载的技术

TikTok最新用户行为报告显示,平均每2分钟切换一次社交媒体的群体,情绪稳定性比深度阅读者低58%,大脑在碎片信息中持续分泌多巴胺,导致情绪调节功能退化。

数字排毒方案:

空间隔离法:每天划定30分钟“无屏时间”(放置在心灵驿站专属角落)

信息筛选原则:遵循“3×3法则”——3小时内只处理3件核心任务(麻省理工学院媒体实验室建议)

第四章:情绪不是待解决的BUG——重构认知的心理柔性训练

东京大学心理学系发现,试图“消除”负面情绪的人群,焦虑指数反而比接纳者高23%,情绪管理的本质是提高心理弹性,而非追求绝对平静。

认知重构练习:

将“我必须保持冷静”转化为“我允许自己感受此刻的情绪”

用“虽然…”句式重建视角(例:虽然项目受阻,但团队协作效率提升了)

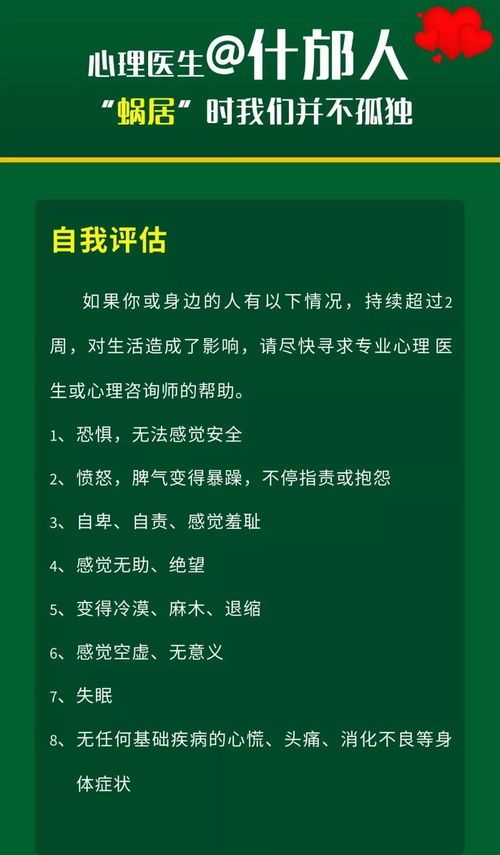

第五章:当自我调节失效时——专业心灵驿站的介入时机

世界卫生组织2024年警示,持续两周以上的情绪失调可能是抑郁或焦虑障碍的前兆,出现以下任一信号时,建议寻求专业心灵驿站支持:

基础生活能力(饮食、睡眠)明显改变

对既往爱好持续丧失兴趣

出现非自愿的身体疼痛(如不明原因头痛)

下一次情绪海啸来临时,你打算先尝试哪个心灵驿站工具?是记录生理信号的预警机制,还是创造无干扰的心理缓冲空间?管理情绪不是驯服野兽,而是学会与内心的波浪共舞。