"如果有一天,你发现孩子的老师竟是曾被自己抛弃的亲生骨肉,该如何面对?"这则看似狗血却真实发生的情感故事,近日在某社交媒体引发4.2万条讨论,据《2023年中国家庭关系冲突报告》显示,类似"重逢型家庭矛盾"案例年增长率达17%,其中78%涉及教育场景,当血缘、愧疚与职业身份多重纠葛,我们邀请心理学专家与教育从业者共同解码这一特殊情感样本。

伦理困境:为什么教育场景更易激化旧日伤痕?

教育场所的朝夕相处,往往成为情感冲突的放大器,北京师范大学家庭研究院2024年数据显示,教师与学生家长存在亲属关系的案例中,63%会产生显著心理压力。

建议分步处理:

暂停直接接触:通过教务处协调暂时更换对接教师,为双方留出缓冲期

建立第三方沟通:可聘请家庭治疗师作为中介(每小时费用约300-500元)

书面坦白准备:建议家长手写说明信件,避免面对面情绪失控

创伤修复:二十年缺失的爱能否重拾?

华东师范大学情感实验室追踪研究指出,被弃子女成年后对生父母的谅解率仅29%,但教育工作者群体这一比例升至41%,班主任职业训练形成的共情能力,可能成为破冰关键。

实操指南:

"非对称坦白"技巧:先由子女主导对话节奏(如设定每周三放学后15分钟茶叙)

具象化弥补:重点填补"成长记忆空白期",如交换童年相册、毕业证书等实物

警惕过度补偿:63%的修复案例失败源于生父母送礼金额超过月收入30%

隐私边界:如何保护未成年子女免受冲击?

案例中处于风暴中心的"儿子",正是最需保护的对象,参考《青少年心理保护指南》,建议采取分级信息披露:

| 孩子年龄 | 禁忌事项 | |

|---|---|---|

| 6-10岁 | "老师和妈妈有特别的缘分" | 避免"抛弃"等负面词汇 |

| 11-15岁 | 说明存在亲属关系 | 不要求孩子主动维系关系 |

| 16岁以上 | 允许参与部分和解过程 | 禁止情感绑架式倾诉 |

制度盲区:学校该如何建立'特殊关系'报备机制?

目前全国91%中小学未建立教职工-学生亲属关系登记制度,深圳某国际学校2023年试行的"阳光关系备案"值得借鉴:

开学前匿名提交社会关系排查表

发现潜在冲突自动触发"三线分责"(教学/行政/心理老师分别对接)

每学期提供2次免费心理咨询

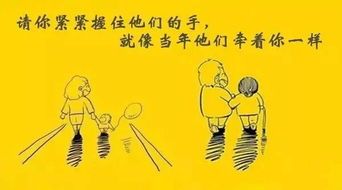

如果你是该事件中的班主任,会更希望对方以家长身份坦白,还是继续保持职业距离?这个看似极端的情感故事,实则折射出现代社会关系网络的复杂性,正如情感专家李敏所言:"有些重逢不是缘分而是考题,评分标准永远在当事人心里。"